投稿者: koutoku

2月21日 保育生活発表会

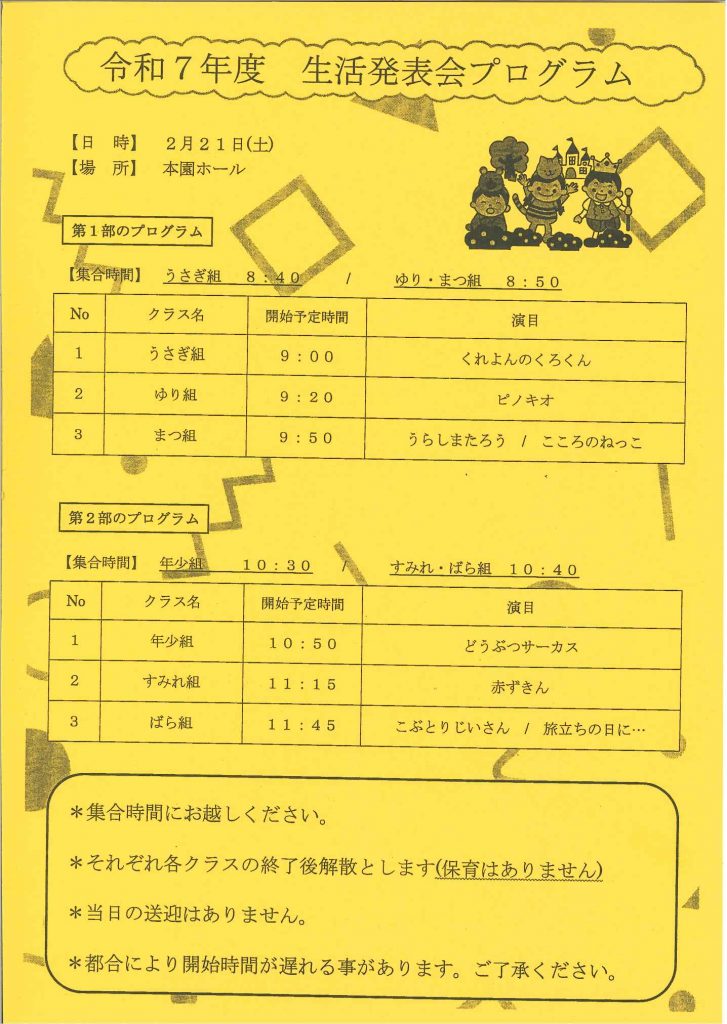

2月21日土曜日は、保育生活発表会です。

また、当日はリハーサル録画動画も配信します。

1部と2部で集合時間が分かれています。ご確認をお願いします。

園庭のみ駐車場となります。

徒歩コース、バスコースともに送迎はございません。

当日は、うめ組奥のホームスクールの部屋を、出演クラスご兄弟姉妹預かり部屋とします。お部屋までよろしくお願い致します。

各クラス出演が終わり次第、解散となります。

ホール内前方は、出演保護者席となっております。

後方は、自由見学席のエリアとなります。自由見学席であれば出演クラス以外の方でも見学できます。

保護中: 2月18日 保育生活発表会リハーサル日(ちゅうりっぷ組とうめ組・すみれ組・ばら組)

保護中: 2月16日 保育生活発表会リハーサル日(うさぎ組・ゆり組・まつ組)

2月9日

おはようございます。

6:30現在、本日保育の実施を決めました。

積雪による、幼稚園バスの遅延運行や、登園時の安全確認等、各ご家庭でも十分お気をつけください。

2月9日

8日、22:50現在、京都市内で降雪があります。

明日の朝、バスの運行や教員の出勤状況も含めて判断しますが、今の状況では自主登園日となる状況が考えられます。

明日の6時に状況を判断し、連絡アプリで連絡致します。

よろしくお願いします。

保護中: 12月20日 テルサホール音楽会

12月20日 テルサホール音楽会

☆各学年ごとに演奏時間が決まっております。

☆ホール内の前方は、発表クラス保護者席です。(親族や兄弟姉妹等も含む)

各クラス発表時の1列目~2列目は各御家庭2名の方のみ着席できます(チケット制)。

また、年長組のオープニングドラムとエンディング合奏時は、最前列から2列目までが各家庭2名の着席できます(チケット制)。

ご確認をよろしくお願い致します。

会場後方の座席は、自由席です。

未就園児や、本園園児、ご兄弟姉妹と一緒に見学される場合は、周りの方への配慮を宜しくお願い致します。

☆当日は、ホール内をYouTubeによる限定公開で、ライブ配信します。

配信アドレスの通知は、園長先生ブログにて当日の朝7時以降に通知します。

当日のライブ配信は、機器のトラブルやアクセス集中により、配信できない場合もあります。宜しくお願い致します。

引き続き、皆様のご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します。

12月12日 お弁当持参日

12日は、全園児お弁当持参日です。

よろしくお願いします。

12月3日 年中組と年長組は体操服登園日です。

本日は、年中組と年長組のみラグビーボールを使ったボール遊び体験日のため、体操服での登園をお願い致します。よろしくお願い致します。